在医疗领域,疑难病症的诊疗往往考验着一家医院的综合实力,而跨学科协作的深度与广度,更是决定患者能否获得最优治疗方案的关键。

徐州市第一人民医院(以下简称“徐州一院”)以党建为引领,构建“小支部”撬动学科“大发展”的组织架构,通过打造以鼻眼、鼻颅疑难病为代表的一个个多学科诊疗(MDT)团队,成功破解了众多复杂病例的诊疗难题,让患者在家门口就能享受到高水平医疗服务。55岁睢宁患者W女士(化姓)的康复故事,正是这一模式成效的生动缩影。

术前

“绝境逢生”——跨学科协作为生命接力

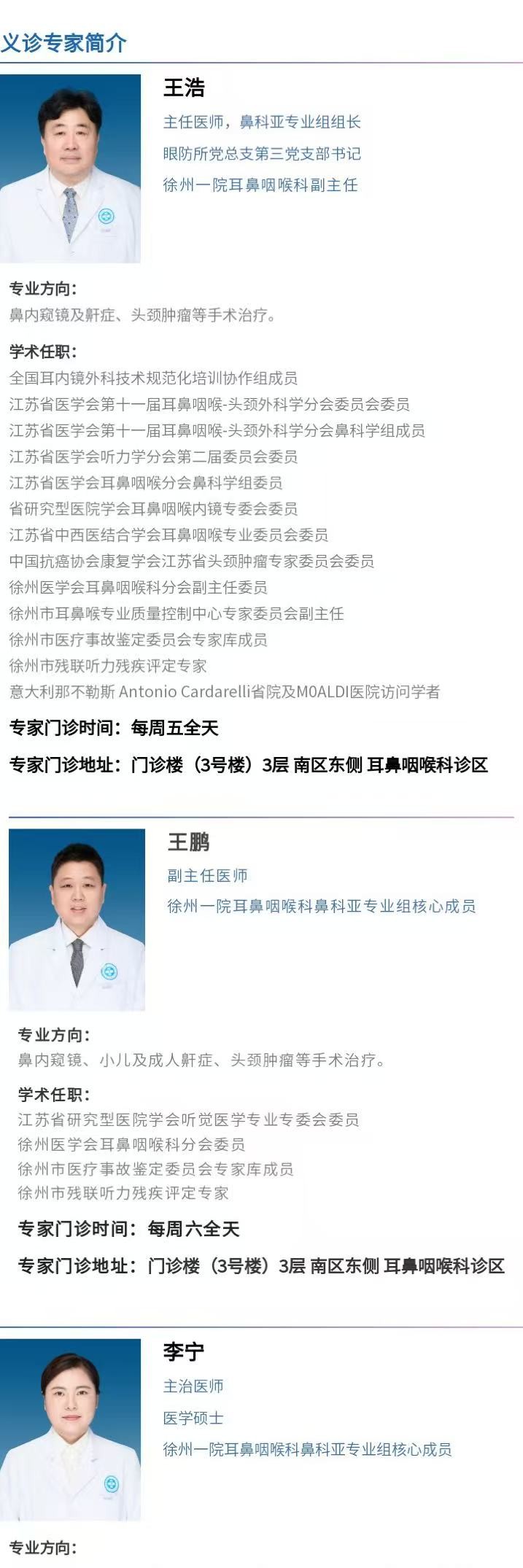

2025年9月,家住睢宁的W女士因右侧鼻塞、流脓涕、眶周胀痛20余天辗转求医。当地医院抗感染治疗后W女士病情却持续进展:右眼眶内侧皮肤破溃流脓,CT检查显示右侧副鼻窦软组织密度影、颌面部多发骨质破坏,甚至被某三甲医院判断为肿瘤复发,建议去上海就诊。面对这一“绝境”,患者慕名来到徐州一院,找到了鼻科专家王浩。

“患者的病情不能仅凭单一学科判断!”

王浩迅速启动鼻眼、鼻颅疑难病MDT机制,联合医学影像科专家曹伟、肿瘤内科专家董海北、泪器及眼鼻相关疾病科专家戈振华等展开会诊。通过精准阅片与病情评估,专家团队排除了肿瘤复发可能,锁定“元凶”为真菌感染,并为患者制定了个性化的手术方案和应急预案。

2025年9月10日,在眼科、麻醉科、手术室多学科团队协作下,王浩带领鼻科团队为患者实施了鼻内镜下额窦开放术+局部眶减压术,彻底清除真菌块与脓栓。术后,患者眶周肿胀消退,视力未受影响,避免了眶蜂窝组织炎致盲致死的风险。

W女士的转危为安,折射出徐州一院MDT模式的价值——打破学科壁垒,整合优质资源,为患者量身定制最优方案。

术后

技术强基——MDT模式尽显“硬核实力”

作为区域鼻科手术领域的领军者,王浩和他的团队擅长鼻内镜微创手术,尤其在额窦、蝶窦等复杂区域手术中积累了丰富经验。团队通过高清内镜与影像导航技术,实现病变组织的“毫米级”清除,最大限度保护正常结构,降低并发症风险。

近以来,王浩团队牵头组建鼻眼、鼻颅疑难病MDT团队,联合耳鼻咽喉科、神经外科、眼科、介入与血管外科、医学影像科等10余个科室,形成“术前多学科会诊、术中实时协作、术后联合随访”的全流程管理。截至目前,团队已成功救治数百例疑难危重症患者,让区域众多鼻眼、鼻颅疑难病患者“绝境逢生”。

“MDT不是简单的科室‘拼盘’,而是以患者为中心的深度融合。”王浩表示,团队通过定期病例讨论、模拟手术演练、跨学科培训等方式,持续提升协作效率,确保每一份诊疗方案都经得起多学科“推敲”。

党建融合—— “组织重塑”为学科赋能

学科的高质量发展,离不开党建引领的“红色引擎”。徐州一院党委以“小支部”撬动学科“大发展”的创新实践,构建起“党总支建在学科群上、党支部建在临床医技科室上、将机关后勤党员划分至临床党支部”的立体化组织架构,实现党建资源与业务发展的深度融合。这一创新举措不仅将党建优势转化为守护群众健康的生动实践,更在基层党组织建设中注入强劲动能,为学科交叉融合发展铺就“红色跑道”。

2025年5月,耳鼻咽喉科与泪器及眼鼻相关疾病科、工会共同组成眼防所党总支第三党支部。 “过去我们和眼科是‘邻居',现在通过党建这个纽带成为了一家人。”支部书记王浩深有感触地说,“这个新支部就像学科交融的‘试验田’,让我们打破专业壁垒,在组织生活里增进理解,在业务研讨中碰撞火花。这种深度融合不仅让临床工作更有温度,更让两个学科在资源共享、技术互补中实现1+1>2的协同效应,真正成为守护患者眼耳鼻咽喉健康的命运共同体。”

从W女士的顺利康复,到MDT团队的口碑相传,再到党建与业务深度融合的“一院模式”,徐州一院正以创新实践诠释“人民至上、生命至上”的理念。当“红色引擎”驱动学科发展,当多学科协作打破诊疗边界,这里不仅是一个个生命的守护站,更成为健康中国战略的生动实践场——以技术筑牢生命防线,以党建凝聚奋进力量,为守护人民健康贡献着“徐州智慧”与“一院方案”!

供稿 | 李文锦

苏公网安备32031102000718号

苏公网安备32031102000718号